今回の記事について

ミックスダウンってなに?

どんな作業が行われるの?

私はレコーディングエンジニアとして、今回のテーマであるミックスダウンに普段から携わっています。

レコーディングの依頼を受ける際に、あるいは実際にレコーディングをしていく中で、

ミックスダウンがどういったものなのか、ミックスダウンを行うことで録音した音がどうなっていくのか

といった疑問をよく耳にします。

今回はそのような疑問にお応えしていきたいと思います。

- 自身の音源を作ろうとしているミュージシャンの方

- DTMで楽曲制作を行うクリエーターの方

- ミックスダウンの依頼を受けたいと思っている方

是非最後までご覧ください。

ミックスダウンとは?

楽曲を形にする工程

- 録音、レコーディング または打ち込み

- 編集、エディット

- ミックスダウン

- マスタリング

楽曲はこのような工程で形になっていきます。

その内の一つであるミックスダウンとは、レコーディング、もしくは打ち込みによって作られた個別の楽器の音(トラック)を調整し、楽曲として聴きやすく、また楽曲のイメージに合うような音にしていくことを指します。

広い意味で、上記の「2.編集エディット」「4.マスタリング(の内の一部)」までをミックスダウンと呼ぶこともあります。

また、たくさんあるトラックをステレオトラックのオーディオファイルにする(場合によってはモノラルトラック、もしくはサラウンドトラック)という工程も行われます。

いろんな楽器の音を調整しながら混ぜ(=ミックス)、たくさんのトラックを少ないトラックに減らしていく(=ダウン)

というように言葉通りの作業です。

ちなみに

ミックス、ミキシング、トラックダウン

これらの用語は全て「ミックスダウン」と同じ意味でよく使われる言葉です。

では実際にどういったことが行われるのでしょうか?

ミックスダウンの内容は?

音の調整

ミックスダウンにおける音の調整の要素

音量

音色

定位

エフェクト、加工

ミックスダウンの作業の大部分は、こういった音の調整が主となります。

その内容を順番にご紹介していきますが、この4つの要素は1つづつが独立したものではなく、

それぞれが他の要素に影響しあって1つのミックスダウンとして成立するということに注意が必要です。

例えば

音色を変えれば聴感的に音量が変化する場合もあります。

逆に音量を変えたいと思ったとしても音色や定位を変える方が効果的なこともあります。

音量の調整

聴きやすい楽曲にするためには、各楽器パートの音量(ボリューム)の調整をおこなう必要があります。

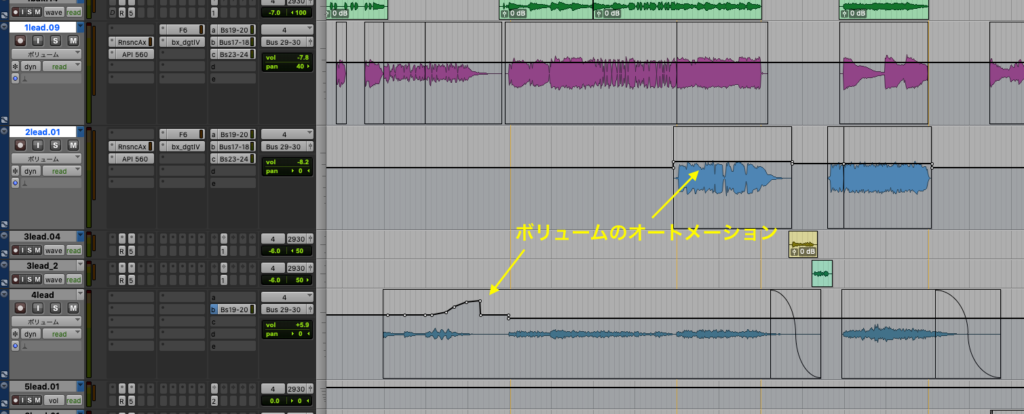

上記画像はProtoolsというDAWソフトのミックスウインドウです。

黄色い枠で囲っているような部分をボリュームフェーダーと言います。

これを上げ下げすることで、音量を変化させることができます。

また、「サビのギターだけ少し大きくしたい」というように、

1曲の中でボリュームを変化させる場合があります。

その時はオートメーションという機能を使います。

上記画像のように、編集ウインドウで部分的にボリューム調整をすることが可能です。

ちなみにこの部分をミックスウインドウで確認すると、フェーダーも連動して動くことがわかります。

音色の調整

この曲のドラムは少し硬めの音にしたい

Cメロのリードギターはもう少し優しい感じにしたい

このように各楽器パート、または曲全体の音のイメージを形にしていくことを音色の調整と言います。

音色を変化させるには、エフェクターという機器(DAW上ではプラグインと言います)が必要です。

ちなみに

プラグインで有名なメーカーやブランドに

WAVES

iZotope

UAD

などがあります。

特に下記画像のような、イコライザーとコンプレッサーは音色の調整においてよく使われるエフェクターです。

ちなみに

音色、先述の音量(=音の大きさ)に加え、音程(=音の高さ)

この3つが「音の3要素」と言われます。

定位の調整

ステレオ、もしくはサラウンドのような2チャンネル以上で表現する楽曲の場合、

その楽器パートをどこに配置するかの調整が行われます。

これを定位の調整と言います。

定位の調整はパン(パンポット)という回転ノブ形状のツマミを回すことで行われます。

ステレオミックスでの定位は、左右それぞれ0〜100までの数値で表すことができます。

例えば、上記画像一番左の「SN」トラックはパンが0の位置にあり、音の定位は「真ん中」ということになります。

対して「hh」トラックは右82の位置にあり、音の定位は「右寄り」となります。

このように各楽器パートの定位を調節し、

どの楽器パートも聴こえやすく、かつ楽曲に広がり、奥行き、迫力をもたらしていきます。

エフェクト、加工

音にエフェクト効果を足す、音自体を加工して変化させる、

といったこともミックスダウンの作業の中で行うことができます。

エフェクト、加工は主に2つの役割が挙げられます。

楽曲全体の調和のため

・個々の楽器パートを楽曲になじませるためにかけるリバーブ

・バスやマスターにかけるコンプレッサーやテープシミュレーター

楽曲内でのメリハリやインパクトのため

・ラジオボイスやケロケロボイスなどのボーカルエフェクト

・フランジャー、フェイザーなどのモジュレーションエフェクト

・リバース、ボーカルチョップなどのクリップ(波形)の加工

このようなエフェクト、加工の方法があります。

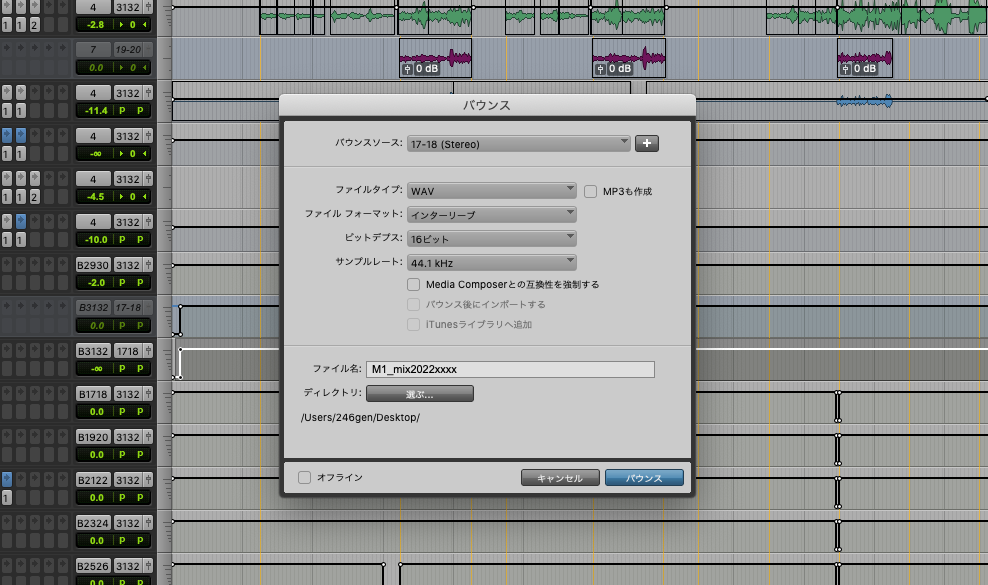

オーディオファイルの作成

音の調整が完了したら、オーディオファイルの作成を行います。

たくさんのトラックがある状態から、ステレオやサラウンドの数までトラックを落とす工程で、

「書き出し」「バウンス」

などの言葉もオーディオファイルの作成を表す言葉です。

オーディオファイルの形式はいくつか種類と設定がありますので、用途に応じて形式を指定しましょう。

まとめ

ミックスダウンとは?

楽曲を形にするための工程の一つ。

パートごとの音、または複数のまとまった音を調整し、楽曲として聴きやすく、また楽曲のイメージに合うような音にしていく作業。

ミックスダウンの内容は?

主に「音量」「音色」「定位」「エフェクト・加工」といった音の調整を行う。

これらはバラバラに行うのではなく、それぞれが他の要素に影響し合い、1つのミックスダウンとして成立するものである。

また音の調整後にオーディオファイルの書き出しを行う。

今回はミックスダウンについてご紹介してきました。

最後までご覧いただきありがとうございました。